科学的根拠に基づく治療法で

「再発」「抜歯」を防ぎます

- 「レーザー」で原因菌を殺菌

- 短期間で治す「FMD療法」

- お薬で治す「歯周内科療法」

- 抜歯を防ぐ「歯周組織再生療法」

歯肉に限局した炎症です。歯肉が腫れて、出血や圧痛等が起こります。プラーク(汚れ)が原因で、骨の吸収等の所見がないため、プラークを除去することにより治癒することが可能な炎症です。

〜セカンドオピニオンも受け付けています〜

お問い合わせ・ご予約03-3682-1007

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:00 ~ 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |

| 14:00 ~ 18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |

「平井駅」徒歩2分

歯肉に限局した炎症です。歯肉が腫れて、出血や圧痛等が起こります。プラーク(汚れ)が原因で、骨の吸収等の所見がないため、プラークを除去することにより治癒することが可能な炎症です。

〜セカンドオピニオンも受け付けています〜

厚生労働省が令和4年に行った調査では、全体の47.9%に、4mm以上の歯周ポケットが確認できたそうです。これは歯周病の初期症状といえます。

歯周病は、歯を支える骨を溶かし、いずれ歯が抜けてしまうと言う恐ろしい病気です。そして、もっと恐ろしいのは、病気が進んでいく際に「痛み」などのわかりやすい自覚症状がないことです。多くの皆さんが、自分のお口の中で歯周病菌が悪さをしていることに気付いていません。日本人の半数近くに歯周病が広がっているという調査結果も、決して間違いではないでしょう。実際、日本人が歯を失う理由の第一位が歯周病です。

こんなに恐ろしい歯周病に、対抗策はないのでしょうか。

いいえ。ご安心ください。

実は、歯周病は原因もメカニズムも科学的に解明されています。つまり、治療や予防ができるということです。

現在は歯科の技術が進歩し、従来では抜歯するしかなかったような重度の歯周病でも、抜歯せずに治療できることもあります。

以下、当院の歯周病治療について詳しくご紹介していきます。

歯周病の症状は、外から見えない歯茎の中で進んでいきます。また、歯周病は細菌による感染症ではありますが、その原因となる細菌にはさまざまな種類があり、効果的な治療法や薬品は細菌によって異なります。

そこで、当院では科学的な検査で原因を特定し、患者さんひとりひとりについて最適な治療プログラムを立案します。

以下、検査や治療方法についてご紹介します。

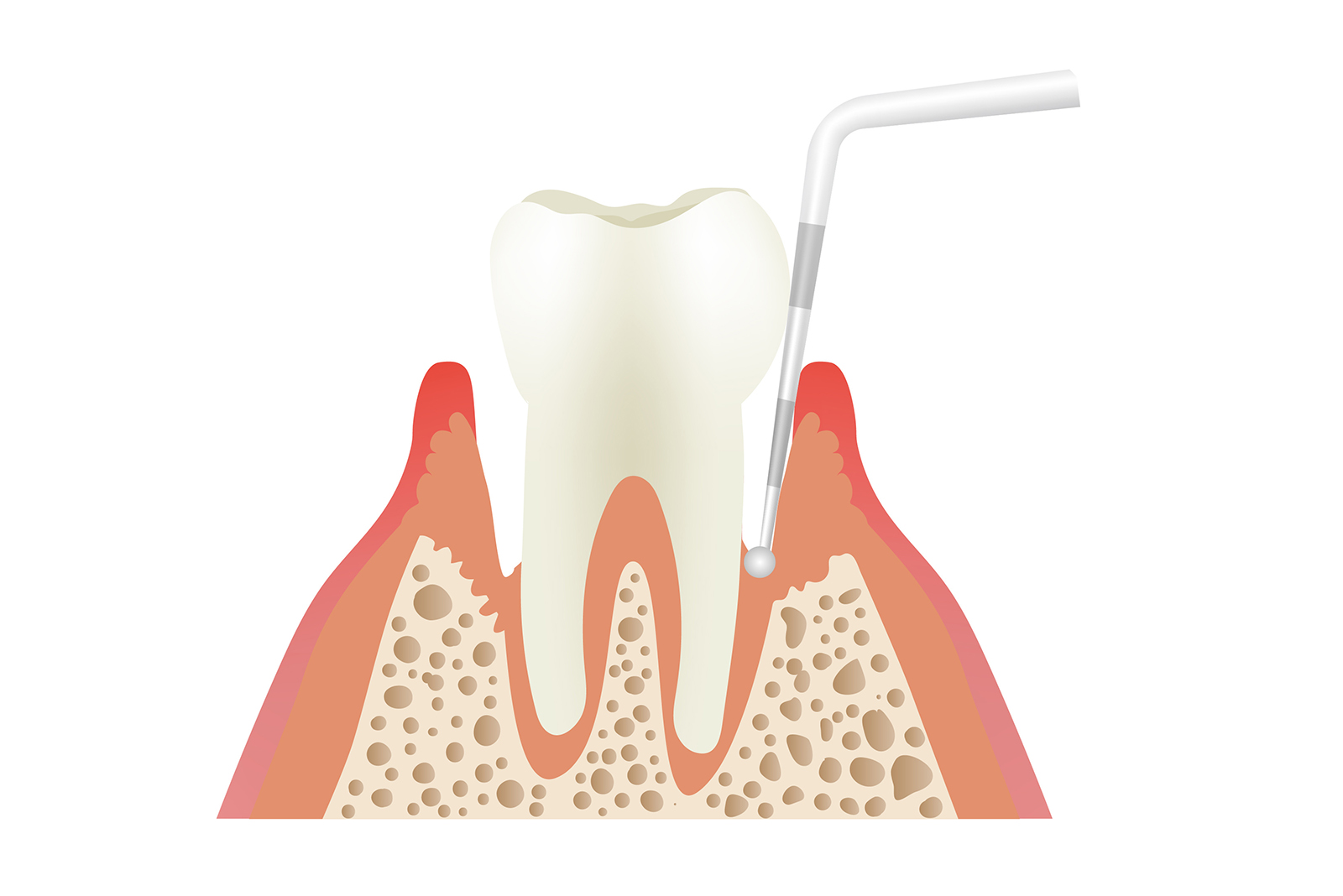

歯周病の病状は外からほとんど見えません。そのため、専用の器具や装置を使った科学的な検査で、正確な診断を行います。

歯周ポケットの深さは、歯周病がどのくらい進んでいるかを測る目安になります。健康な歯茎では、歯周ポケットの深さは1〜2mmです。ただし、3mm以上になると注意が必要です。

歯周病が進むと、歯を支える骨が溶けていきます。骨の様子は外から見えないので、X線検査を行います。

当院のX線検査は、「CT」を使います。X線検査といえば一般的に「レントゲン」が知られていますが、二次元の影像を撮影するレントゲンに比べて、CTはお口の周囲の全方向から撮影するので、立体的で鮮明な映像が得られます。

唾液を検査することで、虫歯や歯周病のリスクを見極めます。虫歯や歯周病へのなりやすさがわかるだけでなく、患者さん一人ひとりにあった治療プランを作成できます。

検査と診断が完了次第、患者さんに合った治療を進めます。当院が提供する治療プログラムをいくつかご紹介いたします。

歯周病の治療の基本は、歯に付着した歯垢などの汚れを取り除くことです。このため歯周病の改善・予防には、ご自宅での歯みがきが欠かせません。しかし、歯と歯の間の汚れや、歯周ポケットの奥にこびりついた歯石などは、歯みがきでは落とせません。これらの汚れは、歯科医院で専用の器具を使って取り除く必要があります。

歯科医院でのお口のクリーニングを「PMTC(Professional Machine Tooth Cleaning)」といいます。お口のケアの専門家である「歯科衛生士」が専用の器具を用いて、歯垢や歯石を取り除きます。

当院では、歯のクリーニングに「エアフロー」という機器を利用します。

エアフローは、細かいパウダーを歯に吹き付けて、歯垢や軽度の歯石、さらには「バイオフィルム」と呼ばれる粘り気のある細菌の層も取り除きます。エアフローの特長は、歯や歯肉を傷つけることなくお口のクリーニングができることです。

当院では、歯科用レーザー機器を積極的に活用しています。

レーザーの光には強い殺菌力があり、歯周病の原因菌にも効果があります。患部にレーザーの光を当てて歯周病菌を殺菌します。歯周病の患部にレーザーを当てるというと「痛いのでは?」と心配されることがありますが、レーザーの光は歯肉や歯の表面にのみ作用するので、痛みはほとんどありません。安心して治療を受けていただけます。

歯周病の原因菌の種類によっては、薬を服用することで症状が改善することがあります。検査で原因菌を特定できたら、細菌の種類に合わせて「ジスロマック」などの抗菌薬を処方します。

通常の歯周病治療では、患者さんのお口の中を6つの区域に分け、それぞれを順番に治療していきます。この方法だと、週に1回治療を行うと、すべての治療が終わるまでに1〜2ヶ月かかります。しかし、歯周病菌は約2週間で増殖してしまうため、治療が完了する前に症状が再発してしまうリスクがあります。

このような再発を防ぐ治療法が「FMD」です。FMDは、短期間で口内の全ての歯に対して治療を行います。さらに、抗生物質を使用して原因菌を根本から取り除きます。わずか数回来院していただくだけで治療が完了し、治療中の再発の心配もありません。

歯周病が進んで、歯を支える骨が失われると、歯がグラグラしてきます。ここまで歯周病が進行すると、抜歯を選択する歯科医院もあります。また、そうでなくても、いずれ歯は自然に抜け落ちてしまうでしょう。しかし、歯を支える骨が再生し、歯が安定すれば、歯を失うことはありません。

当院は「歯周組織再生療法」という治療法で、歯を刺させる骨を再生させることに取り組んでいます。

※これから紹介する治療法は、お口の状態によっては適応できないことがあります。ご了承ください。

「エムドゲイン」と「リグロス」は、骨を再生させる特殊なたんぱく質を含んだ薬品です。歯肉を外科的に切開し、骨が失われた部分にこれらの薬品を塗布すると、個人差はありますが、およそ数ヶ月〜1年程度で骨が再生します。エムドゲインは自費診療となりますが、リグロスは保険が適用されます。

次の動画をご覧ください。エムドゲインが骨を再生させる様子がわかります。

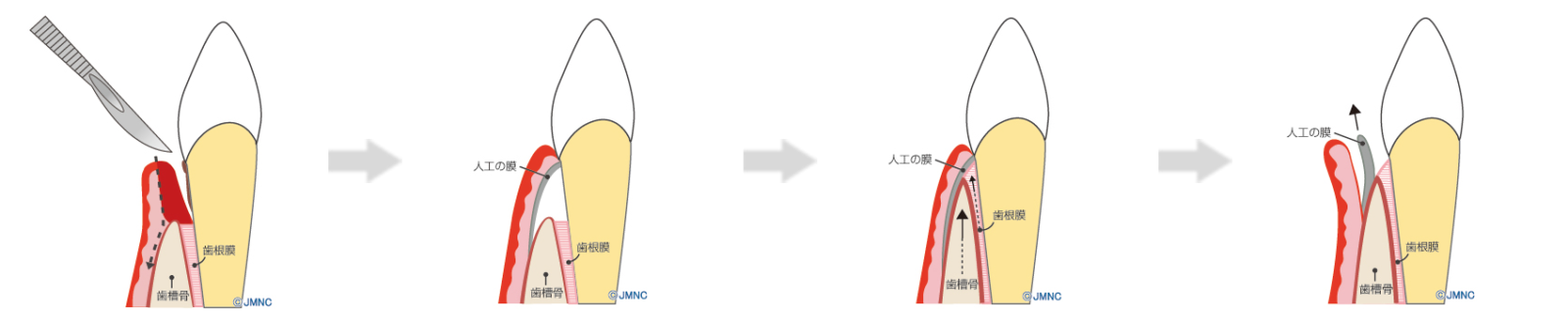

歯周病の適切に治療すると、失われた骨や歯肉は徐々に回復していきます。一般的にはあまり知られていませんが、骨には自己修復する力があります。しかし、何もせずに待っていても骨の再生は期待できません。歯肉は骨より早く再生するため、骨が再生するべき場所を歯肉が先に埋め尽くしてしまい、結果として骨の再生は妨げられてしまいます。

この問題を解決する治療法が「GTR法」です。骨が再生するべき部分を「メンブレン」という膜で覆うことで、歯肉の成長を抑えながら骨の再生を促します。

歯周病が進行すると、歯肉が失われます。症状が出ている間は歯肉が腫れているので目立たないのですが、治療が進んで晴れが引いてくると、歯肉がなくなったことが目立つようになり、歯が長くなったように見えることがあります。

見た目の問題だけでなく、本来は歯肉に覆われているべき部分が外に出ているので、知覚過敏などの原因にもなります。

当院では、このような状態を外科的に回復する「歯肉移植手術」を提供しています。

歯周病が悪化し、歯周ポケットが深くなると、通常のクリーニング方法では歯石を除去できなくなります。この状態をそのままにしておくと、歯周病はさらに進行し、最終的には歯が失われてしまいます。

このような深い場所の歯石を取り除くためには、歯肉を外科的に切開する「歯周外科治療」を行います。

「FOP法」は、歯周ポケットの深部にこびりついた歯石を取り去るための治療です。

歯肉を切開して歯石にアプローチできるので、奥底の歯石でもしっかり取り除けます。歯石や汚れを取り除くと炎症は徐々に回復し、歯周ポケットも浅くなってきます。

奥歯の根は複数に分岐しています。歯周病が進むと根の周りの骨が溶け出し、根が分岐する部分が露出します。この分岐部に歯垢や歯石が付着すると、通常の清掃器具が届かず除去が困難です。

この問題を解決するために、「ルートセパレーション」という術式があります。これは、歯を分割して清掃しやすくし、その後、被せ物を装着して見た目と機能を回復する治療法です。

当院では、患者さんひとりひとりに専任の歯科衛生士を割り当てる「衛生士担当制」を取り入れています。

歯周病の治療には、患者さんの日常の習慣を見直す改善指導も含まれます。同じ歯科衛生士が一貫して担当することで、患者さんに合わせてカスタマイズされた治療計画や、より具体的なアドバイスを提供できます。

はじめにお伝えした通り、歯周病は適切な予防と治療によって対処できる病気です。かつては抜歯が避けられなかったケースでも、現在では抜歯せずに済む治療法が開発されています。

ただし、歯周病治療は患者さんの積極的な協力が欠かせません。歯科医院で治療するだけでなく、患者さん自身による日々の適切な歯みがきや、定期的なメンテナンスに来ていただかなければ、病気の完治は望めません。

歯周病を単なる口内の問題と考えないでください。最新の研究によれば、心臓病や脳卒中、糖尿病、早産や低体重児の出産など、重大な全身の健康問題と歯周病が関連していることが示されています。歯周病の治療は、お口の健康を守るだけでなく、全身の健康を守る治療なのです。

再度強調しますが、歯周病は予防と治療が可能です。

今から始めても遅くはありません。私たちと一緒に、歯周病を治療していきましょう。

当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。

ご興味がある方は下記からお問い合わせください。